Há uma sanha de regulamentação das chamadas redes sociais. Neste artigo mostro por que está tudo (ou quase tudo) errado.

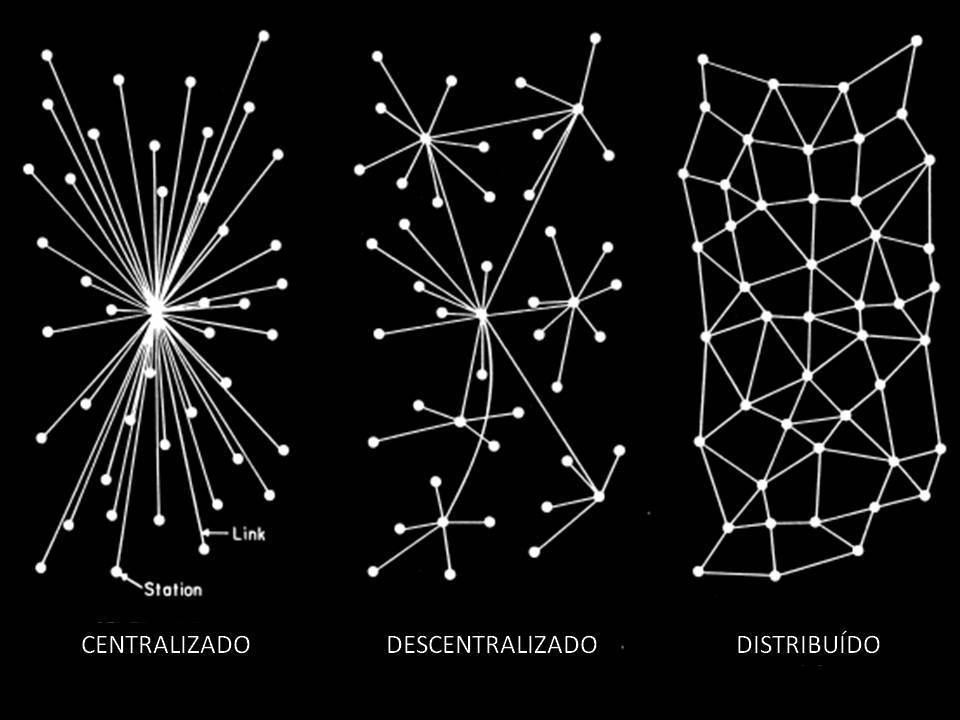

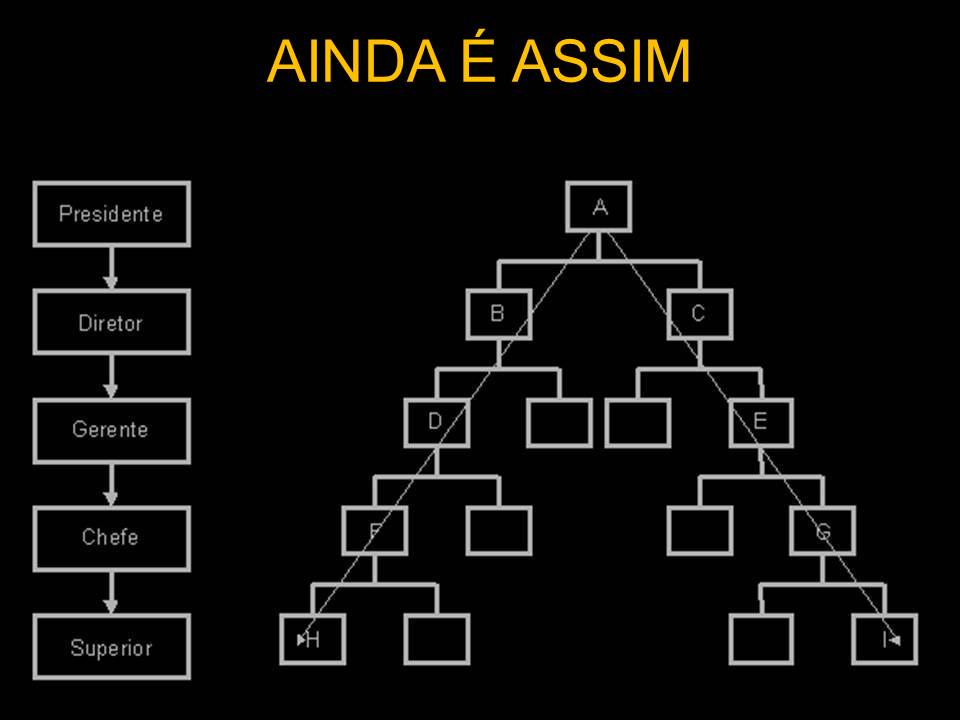

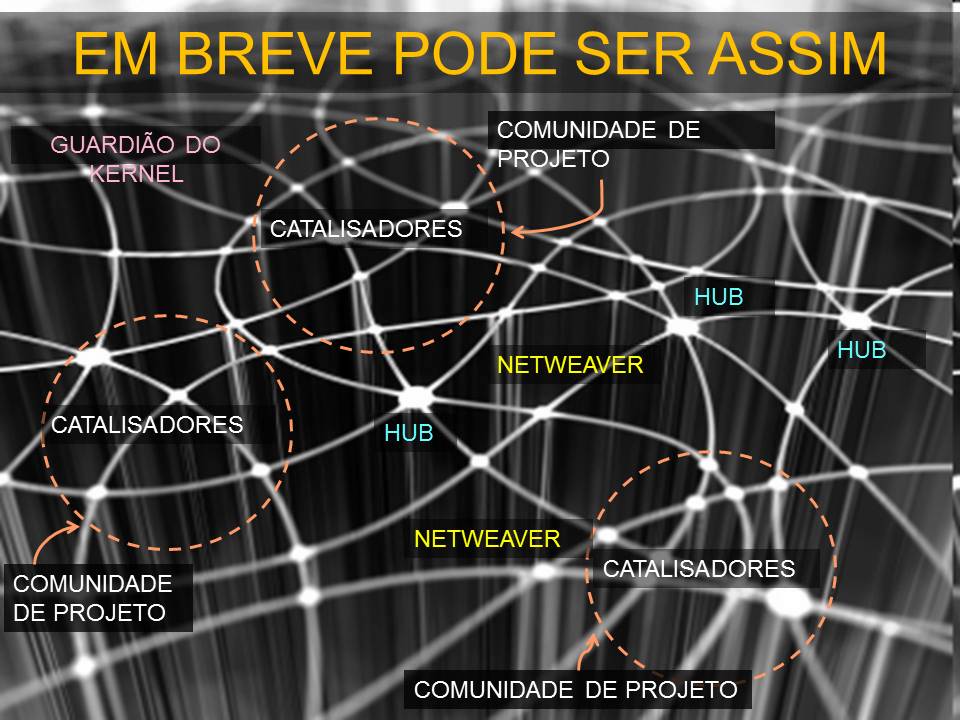

1 – Em primeiro lugar, não são redes sociais (social networks) e sim mídias sociais (social media). Só no Brasil se confunde tanto as duas coisas. Redes sociais são pessoas interagindo por qualquer meio, não plataformas, aplicativos, programas, tecnologias. Redes sociais não são um nome para um novo tipo de organização e sim um padrão de organização (caracterizado por topologias mais distribuídas do que centralizadas). Você quer entender essas diferenças? Vai aqui uma bibliografia básica (1).

2 – Em segundo lugar, as regulamentações propostas pelos que querem estabelecer, desde o século passado, o “controle social da mídia”, não afetam apenas as mídias sociais e sim toda a internet. E o controle social que preconizam acaba sendo, na prática, um controle partidário-governamental (na medida em que qualquer órgão regulador inventado será vulnerável ao processo de conquista de hegemonia efetivado por parte de militantes e simpatizantes de partidos ou movimentos que praticam a política como guerra, quer dizer, como construção contínua de inimigos, na base do “nós contra eles”). Você quer entender por que a internet como um todo será afetada e não apenas as mídias sociais? Acompanhe os posts do @ayubio, que entende do assunto (2). Vale a pena ler também a avaliação do Ronaldo Lemos sobre a regulamentação aprovada pelo STF (3).

3 – Em terceiro lugar, as mídias sociais poderiam ser excelentes instrumentos de netweaving (ou seja, de articulação e animação de verdadeiras redes sociais), mas infelizmente não são. Seus algoritmos caixa preta acabam induzindo o broadcasting, a disseminação de mensagens um-para-muitos que estimula seus usuários a adquirir cada mais seguidores – em vez de interagir (que é aceitar ser modificado pelo outro-imprevisível, na interação fortuita) – ficando sujeitos à doença da rede que chamamos de fama e não leva à formação de redes humanas, redes de pessoas interagindo em um padrão mais distribuído do que centralizado (que são as verdadeiras redes sociais). Se você quiser saber mais sobre netweaving, pesquise (4).

4 – Em quarto lugar, os modelos de negócios das grandes plataformas de mídias sociais estimulam a discórdia e não a concórdia, o dissenso e não o consenso, a desavença e não o encontro, configurando ambientes favoráveis à luta de facções e tribos pelo predomínio ou pela supremacia no novo espaço público digital e não à busca coletiva de soluções compartilhadas para seus problemas, à realização de projetos comuns que partam da congruência de seus desejos; ou, mesmo, à simples convivência amistosa (ou não-adversarial). A preocupação com isso é legítima, ou seja, não está errada. O que está errado aqui são as soluções repressivas frequentemente apresentadas por motivos políticos.

5 – Em quinto lugar, toda regulamentação marcada pelo imperativo de alterar a correlação de forças a favor de um projeto político de poder acaba desaguando no processo eleitoral. Na conjuntura atual brasileira os promotores de regulamentações autoritárias estão preocupados precipuamente em reeleger Lula da Silva em 2026 e então estão procurando um meio de usar algum tipo especioso de regulamentação para proibir que as campanhas de oposição: a) falem da história de corrupção do PT; b) associem a corrupção do INSS e outros escândalos ao incumbente e seus aliados ou seguidores; c) tragam à tona a aliança histórica de Lula e do PT com ditaduras (como Cuba, Venezuela, Nicarágua, Angola) e denunciem a aproximação de Lula com Putin, sua admiração por Xi Jinping e sua simpatia pelos teocratas iranianos e por outros autocratas ou populistas alinhados no propósito de destruir as democracias liberais. É improvável que essa manobra suja – “eu fico com as TVs e vocês ficam sem as mídias sociais” – funcione eleitoralmente, pelos motivos apresentados no tópico abaixo.

6 – Em sexto lugar, é uma ilusão pensar que coibindo o uso das mídias sociais por parte dos nacional-populistas, o problema da existência de uma extrema-direita com ampla base eleitoral (e social) será resolvido. O emprego abusivo e destrutivo das mídias sociais é parte de um movimento de caráter revolucionário (ainda que para trás, quer dizer, reacionário) que está presente no mundo todo. Não adianta demonizar os trilionários malvadões das bigtechs e seus algoritmos malignos, pois a apropriação e o uso político desses meios não obedece a nenhuma coordenação centralizada: é um movimento difuso ou distribuído que acaba arrastando todos aqueles que não estão satisfeitos com “o sistema”, com a maneira como esse sistema (seja o que entendam por isso) está organizado e funciona. Ademais os tecnofeudalistas provedores da infraestrutura e dos algoritmos das grandes plataformas não vão se abalar muito com um traque soltado pela suprema corte brasileira: continuarão funcionando e será impossível proibir o uso de VPNs e outros meios de desobedecer e burlar as proibições a não ser que o país esteja disposto a se transformar em uma ditadura. Tais proibições só aumentarão e espalharão a revolta. No Brasil, em particular, o bolsonarismo tem de ser enfrentado pela democracia. Não por medidas antidemocráticas (como uma regulamentação autoritária que vise impedir a paridade de armas em disputas eleitorais e outras). Nossa democracia deve ser capaz de resistir ao nacional-populismo (bolsonarista) e ao neopopulismo (lulopetista) com mais democracia, não com menos. Do contrário, o regime político brasileiro se autocratizará.