A “fórmula” descrita neste artigo é a do neopopulismo ou do populismo de esquerda que floresceu, sobretudo na América Latina, no dealbar do presente século, com Hugo Chávez na Venezuela, Lula e Dilma no Brasil, Rafael Correa e Moreno no Equador, Evo Morales e Arce na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, Cristina Kirchner e Fernández na Argentina, Maurício Funes e Cerén em El Salvador, López Obrador no México, Manuel Zelaya e Xiomara em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia – além de Nicolás Maduro na Venezuela e Daniel Ortega na Nicarágua, que viraram ditadores. E além, é claro, de uma exceção, por não ser propriamente populista: o ditador castrista Miguel Díaz-Canel, de Cuba, uma remanescência marxista-revolucionária do século passado.

Mas o que se comenta a seguir vale, mutatis mutandis, para qualquer processo de conquista de hegemonia (inclusive, em parte, pelos intentados pelo populismo-autoritário, dito de extrema-direita) em regimes democráticos eleitorais (e até, como exceção, em regimes liberais).

Antes, porém, é necessário chegar a um acordo sobre os conceitos de hegemonia e populismo, tal como serão empregados neste artigo.

Hegemonia

Hegemonia – na acepção em que o termo é empregado aqui – não é a capacidade de mandar nas pessoas, exigindo e obtendo o cumprimento de ordens. É não precisar mandar. A perfeição é alcançada quando as pessoas pensam sob comando, não apenas quando agem sob comando; ou seja, quando as pessoas obedecem porque acham que é a coisa natural ou normal a ser feita ou assentem sem se incomodar porque se simpatizam com a entidade hegemônica. Por isso o objetivo de todo organismo hegemonista é converter extensos setores da população (no limite, toda a população) em simpatizantes do organismo, ou do seu líder – führer, duce ou condottiere.

Populismo

O termo populismo designa aqui um comportamento político que surgiu no século 21 e que se caracteriza pela divisão da sociedade com base em uma única ou dominante clivagem (povo x elites ou povo x establishment), o encorajamento de uma polarização política a partir dessa divisão (a política praticada como guerra do “nós” contra “eles”) e a ideia (majoritarista) de que é preciso fazer maioria em todo lugar, acumulando forças para conquistar hegemonia sobre a sociedade a partir do Estado aparelhado pelo partido (ou de um grupo ideológico que faz as vezes de partido). Cabe notar que os populismos contemporâneos não têm muito a ver com os populismos tradicionais do século 20, caracterizados por demagogia, assistencialismo, clientelismo, irresponsabilidade fiscal: embora tais características permaneçam nos novos populismos do século 21, elas não são mais dominantes. Além do estatismo, que já estava mais ou menos presente no populismo antigo, surgiram (ou acentuaram-se) características como o majoritarismo (ou o hegemonismo), o antipluralismo e a formação de entidades tribais em permanente disputa antipolítica. Os populismos contemporâneos são modos de parasitar democracias eleitorais degenerando a política como guerra (eleitoral), para consumir e estiolar substância liberal (sendo, portanto, iliberais ou contra-liberais). Seja para transformar as democracias eleitorais em autocracias eleitorais, seja para impedir que democracias eleitorais avancem no sentido de se transformar em democracias liberais. Existem hoje o populismo-autoritário ou nacional-populismo (Farage, Salvini, Bannon e Trump, Orbán, Le Pen, Wilders, Ventura, Abascal, Alexander Gauland e Alice Weidel, Bolsonaro etc.), dito de extrema-direita e o neopopulismo, dito de esquerda – que será particularmente focalizado no presente artigo.

A CONQUISTA DE HEGEMONIA PELO NEOPOPULISMO NO BRASIL

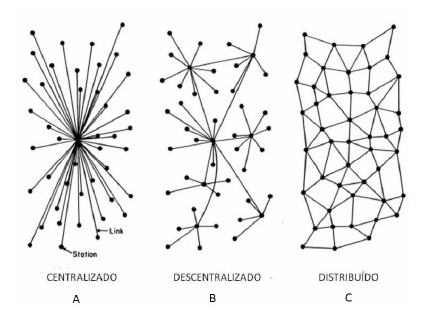

Vamos descrever a estratégia de conquista de hegemonia comentando o seguinte diagrama que focaliza, particularmente, o caso do neopopulismo lulopetista no Brasil.

Advertências

Mas é necessário fazer duas advertências antes de começar. A primeira advertência é que, embora possa parecer assim, para alguns, não se trata de uma conspiração e sim de uma co-inspiração. As peças não se encaixam a partir de um plano diretor concebido nas sombras por um grupo secreto ou clandestino e nem se encaixam antes de as possibilidades práticas se manifestarem. Padrões autocráticos que remanesceram no subsolo da consciência de diversos setores considerados de esquerda ou progressistas, em algum momento de sintonizaram e se sinergizaram. Então a estratégia de conquista de hegemonia foi se conformando por composição de partes cognatas ou afins. Isso é o que significa co-inspiração. O PT jamais anunciou uma estratégia pronta e acabada. Mas é possível conectar suas concepções e práticas, propostas, medidas ou tentativas de aplicá-las, de sorte a compor um retrato dessa estratégia.

A segunda advertência é que a estratégia de conquista de hegemonia examinada aqui não é extremista (usamos a palavra, embora esse conceito de ‘extremista’ seja inconsistente como categoria de análise), não quer destruir as instituições do Estado de direito e sim ocupá-las e hegemonizá-las, fazendo maioria em seu interior. Não prevê golpes de Estado, muito menos insurreições revolucionárias ou guerras populares – embora auto-golpes possam acontecer ao se configurarem ambientes favoráveis à quebra da ordem constitucional por parte de um governo neopopulista (como ocorreu na Venezuela e na Nicarágua). Mas isso pode ser considerado um desvio da estratégia original, que prevê um tratamento homeopático, não alopático. Para fazer um paralelo com os procedimentos dos velhos alquimistas, é uma via úmida, não uma via seca. Difícil é, porém, para quem não está realmente convertido à democracia (liberal), resistir à tentação de encurtar o caminho quando a correlação de forças se constela francamente favorável.

Um esquema descritivo

No diagrama abaixo estão os elementos principais da estratégia de conquista de hegemonia. É um desenho mais descritivo do que analítico.

1 – O PAPEL DO LÍDER POPULISTA

Apadrinhar e mesmerizar

Um líder com alta gravitatem é fundamental para dar um curto circuito nos mecanismos de proteção da democracia contra a tirania do Estado e a tirania da maioria. Ele deprime o sistema imunológico da democracia ao estabelecer uma ligação direta com as massas, bypassando as mediações institucionais, inabilitando seus sistemas de freios e contrapesos. A popularidade do líder é função da sua capacidade de apadrinhar as pessoas (identificando-se com elas e vendendo a ideia de que será capaz de resolver os seus problemas por elas) e de mesmerizar as massas, criando poços de potencial que deformam o campo interativo da convivência social. É como um buraco negro que suga todas as energias da sociedade, sulcando creodos e causando anisotropias nesse campo.

No caso do Brasil, no campo neopopulista, a partir do início deste século, esse papel de apadrinhar e mesmerizar é cumprido pelo líder Luis Inácio Lula da Silva.

O lider populista substitui o povo ao se apresentar como a síntese do povo. Encarnando-se como uma espécie de substituto do povo, o líder populista torna o povo desnecessário. E, pior, todos que dele discordam deixam de ser o (verdadeiro) povo.

Como afirmou o próprio Lula, em fevereiro de 2018, no Twitter:

“Eles estão lidando com um ser humano diferente. Porque eu não sou eu, eu sou a encarnação de um pedacinho de célula de cada um de vocês”.

E isso foi repetido por ele no final de junho de 2024, na mesma mídia social (já no exercício do seu terceiro mandato e quinto do PT):

“Eu não sou só um presidente da República que está junto do povo. Eu sou o povo na presidência da República”.

O último tweet é uma variação do “L’État c’est moi” do monarca absolutista Luis XIV, com um passo adiante: “Je suis le peuple”.

Mais recentemente (em 06/07/2024), Lula declarou em um comício oficial:

“Quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de vocês falarem ‘o Lula está errando’, vocês têm que falar “eu tô errando, porque o Lula é o nosso povo na presidência”.

A principal perturbação causada no campo interativo pelo líder populista é polarizar. Vamos analisar isso do ponto de vista das redes sociais (a referência aqui é à fenomenologia da interação entre pessoas, não às mídias sociais, como Facebook, X ou ex-Twitter, Instagram etc.). A polarização é chamada de afetiva (ou de emocionares – como disposições para a ação, independentemente de concordâncias ou discordâncias entre diferentes escolhas racionais) porque o campo interativo foi deformado. Como foi dito, mas vale repetir, a melhor coisa para deformar um campo é a presença de centros de alta gravitatem envolvidos em uma disputa adversarial (como é próprio dos populismos) que sugam as energias da sociedade parasitando o fluxo interativo da convivência social e sulcando caminhos, aqui chamados de creodos. Tornam-se espécies de buracos negros, onde tudo se abisma. O parasitismo pode, em alguns casos, tornar-se obsessor, quase um vampirismo. Então as pessoas escorrem por esses creodos sem fazer quaisquer juízos sobre suas qualidades e características.

2 – O PAPEL DO PARTIDO HEGEMONISTA

Defender e atacar

Então a primeira providência para conquistar hegemonia – além de dispor de um líder com as características descritas acima – é constituir um organismo vocacionado à hegemonia (ou seja, o organismo deve ser, ele mesmo, hegemonista) composto por militantes habilitados à praticar a política como continuação da guerra por outros meios, dirigidos estes, por sua vez, por um líder populista identificado com o próprio organismo. Ao fazer guerra, defendendo (seus integrantes e aliados) e atacando (seus oposicionistas, dissidentes e inimigos), os militantes tribalizam a política, obrigando todas as demais forças políticas a fazer o mesmo: os sem-tribo ficam completamente inabilitados para interagir no cenário político. E o fato dos outros também se tribalizarem reforça a degeneração da política como guerra do “nós” contra “eles” (ou seja, todos que não são “nós” ou não estejam subordinados à nossa direção).

A manutenção do organismo é sempre o maior imperativo. Organismos desse tipo, uma vez conformados, adquirem certa autonomia em relação às circunstâncias nas quais foram erigidos. Eles criam uma réplica do mundo, como percebeu Hannah Arendt (1951) estudando o totalitarismo (em Origens do Totalitarismo), para dar “a impressão de que todos os elementos da sociedade estão representados em seus escalões”. Porque seu fim último é “organizar” toda a população “como simpatizante”.

A conquista da hegemonia se dá primeiramente na sociedade e só depois no Estado. Uma vez tendo controlado o Estado, o organismo hegemônico avança em direção ao seu propósito de transformar a população em simpatizante da sua causa.

Os militantes então buscam estabelecer sua hegemonia nas mídias, nos partidos (da coalizão hegemonista), nas universidades e escolas, nas corporações (sindicais e assemelhadas), nos movimentos sociais e ONGs (que passarão a atuar como correias de transmissão do organismo hegemônico) e nos órgãos estatais.

Sem um partido com tais características (com “cabeça, tronco e membros” – como disse Lula, revelando que há uma diferença de status organizativo entre a “cabeça” e os “membros” -, ou seja, dirigentes, estrutura vertical de comando profissionalizada – o tronco; e os militantes) não é possível implementar uma estratégia de conquista de hegemonia. No caso do Brasil, os dirigentes e militantes do PT estão construindo e reforçando, pelo tempo de quase duas gerações (44 anos), esse organismo. Sim, isso não surge da noite para o dia, mas requer uma longa e árdua caminhada sujeita a vários percalços (derrotas sucessivas em eleições presidenciais em 1989, 1994, 1998; condenações e prisões dos principais dirigentes partidários por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa ou formação de quadrilha, nos processos do Mensalão e do Petrolão; impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016; prisão de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por 580 dias, de abril de 2018 a novembro de 2019).

A seguir uma pequena descrição de como os dirigentes e militantes atuam:

Nas mídias. Os dirigentes e militantes do PT criaram uma rede suja de sites e blogs para vender versões favoráveis ao partido (em 2014 já existiam: Brasil247, Forum, DCM, Opera Mundi, Carta Capital, Pragmatismo Político, O Cafezinho, Viomundo, Tijolaço, Rede Brasil Atual, Plantão Brasil, Outras Palavras, Carta Maior, Caros Amigos, Brasil de Fato, Mídia Ninja etc.). Com o advento das mídias sociais, criaram os MAVs (núcleos de militantes chamados de Mobilização em Ambientes Virtuais) e, mais recentemente, uma espécie de tropa de assalto, o “Gabinete da Ousadia” (por imitação ao chamado “Gabinete do Ódio” do governo Bolsonaro). Com a chegada ao governo (nos mandatos anteriores de Lula e Dilma, mas sobretudo no mandato atual de Lula), o PT passou a comprar a boa vontade dos grandes, médios e pequenos meios profissionais de comunicação com verbas de publicidade, conseguindo transformar alguns deles (inclusive canais de TV) naquilo que se chamava de “imprensa chapa-branca” ou assessoria de comunicação paralela (oficiosa) do governo. Militantes do PT viraram jornalistas e passaram a parasitar as redações de jornais, revistas e TVs. Em geral os oriundos de cursos universitários de jornalismo, de inclinação claramente esquerdista, formaram uma espécie de infantaria partidária. Antigos críticos passaram por uma conversão miraculosa e deram uma volta de 180 graus em sua orientação política (trânsfugas da democracia, de jornalistas, viraram propagandistas). Outros perderam a verve crítica ao poder que caracterizou seu comportamento nas últimas décadas. Outros, ainda, passaram a fazer jornalismo de fofoca, recebendo em tempo real pelo celular, enquanto estão no ar, informações de coxia plantadas por dirigentes partidários.

Nos partidos aliados. Na coalizão de partidos aliados, o PT, desde que surgiu, sempre foi amplamente hegemônico, satelizando as demais agremiações ditas de esquerda (PCdoB, PSOL, PDT, PSB etc.). O PT sempre atuou no campo de seus aliados ideológicos para ser uma espécie de “Central Única da Esquerda”. Internamente abrigou e estimulou uma profusão de tendências com o objetivo de impedir que essas forças políticas se estruturassem como organizações autônomas (e, também, mas não menos importante, para educar os seus militantes na luta interna, preparando-os para a prática da política como continuação da guerra por outros meios – e isso só se consegue configurando o ambiente partidário como um campo de luta interna permanente, quase uma associação de “inimigos íntimos”).

Nas universidades. Nas universidades o PT atua, inclusive por procuração, usando seus aliados satelizados (como o PCdoB), nas organizações estudantis (como a UNE). Mas, sobretudo nas áreas de humanas das universidades federais, o PT tem ampla hegemonia (no exato sentido em que a palavra é definida neste artigo), nos corpos docente e discente. Isso não caiu do céu. Foi construído lentamente – durante décadas seguidas – por um estamento sacerdotal (de professores) para os quais o marxismo, de profissão de fé, virou profissão mesmo para ganhar a vida (e para excluir ou cancelar os que não professavam as mesmas crenças dessa religião laica).

Nas corporações. As corporações sindicais foram o berço do PT – ou um dos berços: os outros dois foram a esquerda marxista-leninista sobrevivente da ditadura militar e a chamada igreja da libertação, que abraçou a ideologia – chamada de teologia – da libertação. O papel principal, porém, foi desempenhado pelo chamado sindicalismo autêntico do ABC paulista e, em seguida, da CUT – Central Única dos Trabalhadores. Em vários períodos da história recente houve tal confusão entre sindicatos, centrais sindicais e partido, que os próprios militantes se confundiam, sem saber direito em que ambiente estavam. Era tudo, para efeitos práticos, a mesma coisa. Delúbio Soares, por exemplo, oriundo do meio sindical, virou dirigente partidário, mantendo o mesmo comportamento de sindicalista (ou seja, guiando-se pela máxima do “manda quem banca” e do uso privado – partidário – de recursos coletivos). Eles diziam – entre eles – que “sindicato é fonte de receita e partido é fonte de despesa”. Não apenas muitos candidatos foram extraídos do movimento sindical, mas boa parte das suas campanhas eleitorais (e aqui entra a maioria dos velhos dirigentes do PT) foi feita com recursos de toda ordem desviados do movimento sindical.

Nos movimentos sociais. Cabe dizer, preliminarmente, que a expressão ‘movimentos sociais’ é incorreta. Em geral são organizações hierárquicas, não movimentos. Organizações que, tais como os sindicatos, atuam como correias de transmissão do partido na sociedade e, inclusive, no Estado. O melhor exemplo é o MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (de João Pedro Stedile) e o MTST (de Guilherme Boulos). O MST é uma organização política marxista-revolucionária, abrigada (e escondida) dentro de um movimento social, surgido em 1984. O MST tem direção estratégica e todas as demais características de uma organização revolucionária à moda antiga. Mas – atenção – o MST não é um mero aparelho do PT. As relações estratégicas do MST com o PT existem, mas com o “Partido Interno” (a referência aqui, para quem não se recorda, é ao 1984 de George Orwell). Cabe destaque também para o MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, que é uma espécie de clone urbano do MST, surgido em 1997.

Nas ONGs. Sob o reinado petista as ONGs passaram, como brincou certa vez Manuel Castells, de organizações não-governamentais à organizações neo-governamentais. Sobretudo depois que chegou ao governo central, o PT passou a financiar as ONGs amigas, que dele ficaram dependentes. Cabe destacar aqui, pelo seu papel pioneiro, a ABONG – Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, criada em 1991, abrigando, em parte, antigos dirigentes e militantes ou simpatizantes de organizações revolucionárias (algumas clandestinas) que ficaram sem seus aparelhos após a repressão da ditadura militar. Parte desses militantes tinham, inicialmente, uma visão crítica do PT, mas acabaram cedendo diante da expectativa do poder com a ascensão de Lula como principal líder da esquerda brasileira e, depois, com sua eleição e reeleição para a presidência da República.

Nos órgãos estatais. Chegando ao Estado, inicialmente pela eleição de parlamentares e executivos municipais e estaduais e, depois, ao governo federal, há uma mudança clara na correlação de forças. Ocupar o governo e estabelecer maiorias nos parlamentos (por qualquer meio, legal ou ilegal, legítimo ou ilegítimo – alugando parlamentares por meio de mesadas em dinheiro, da liberação de verbas para emendas legislativas ou da nomeação de seus apaniguados para cargos públicos) de sorte a poder conduzí-lo é fundamental para conseguir aparelhar a administração pública, as empresas estatais e os órgãos de controle, até – se for possível – as forças armadas e policiais e controlar o judiciário, seja por meio de nomeações legais, seja através de um processo de sedução ou de captura envolvendo, em alguns casos, a oferta de benesses indiretas e, em outros, a chantagem não declarada, mas insinuada, de revelar segredos comprometedores dos não-alinhados. O PT chegou a propor, por decreto (Decreto nº 8.243 de 23 de maio de 2014), durante o governo Dilma Rousseff, a participação assembleísta e conselhista arrebanhada e controlada por “movimentos sociais” que atuam como correias-de transmissão do partido para cercar a institucionalidade vigente e subordinar a dinâmica social à lógica do Estado aparelhado (sim, o lulopetismo aparelhou o Estado com seus militantes em uma proporção jamais vista até então).

3 – O PAPEL DA IMPRENSA CHAPA-BRANCA

Interpretar e disseminar

O tema já foi tratado parcialmente acima, nos comentários sobre o papel dos militantes nas mídias (a infantaria petista nos jornais e TVs). Mas merece ser aprofundado mais um pouco. A chamada imprensa (os meios profissionais de comunicação) cumpre tarefas fundamentais aointerpretar e disseminar notícias favoráveis à estratégia de conquista de hegemonia; ou melhor, ao disseminar suas próprias interpretações como se fossem notícias.

Transformando opiniões em fatos pela repetição e difusão exaustivas, veículos profissionais de comunicação passaram a fazer parte, para efeitos práticos, de uma espécie de “partido ampliado”. Alguns canais de TV – mesmo incorporando alguns comentaristas críticos do governo (contados nos dedos de uma mão) – viraram centrais de abastecimento de munições para militantes e simpatizantes do partido oficial.

Há pesquisas mostrando que os militantes petistas se informam principalmente pela TV, ao contrário dos bolsonaristas, que preferem as mídias sociais e os programas de mensagens. Os petistas nunca abandonaram o sonho de ter um canal próprio de TV (tipo uma TV Pravda). Não deu certo com a antiga TV Lula, nem com as tentativas mais recentes de ter um canal partidário. Agora eles acham que deu certo com a Globo News e adotaram esse canal como se fosse seu próprio espaço de discussão. Por isso ficam tão indignados e intolerantes quando surge alguém na emissora que, destoando da média dos comentaristas, ousa criticar o governo e suas políticas nacionais e internacionais.

Então, quando aparece um analista emitindo opiniões destoantes daquelas legitimações chapa-branca proferidas por outros comentaristas alinhados ao governo Lula, os militantes iniciam imediatamente uma campanha de cancelamento dos primeiros chamando-os de fascistas para baixo (e aqui vêm os palavrões e as ofensas de todo tipo). Parece uma coisa menor, mas não é. Deve-se sempre olhar os sinais, os sinais fortes e os sinais fracos. O processo de autocratização começa sempre assim, ceifando uma flor singular num canto do jardim…

Se a emissora se deixar capturar por essa patrulha do abafa, que visa a espancar a pluralidade, virando uma espécie de Jovem Pan antiga com o sinal trocado, estará prestando um desserviço ao jornalismo e à democracia. A imprensa é uma instituição fundamental do regime democrático. Pode até, eventualmente, ser favorável a um governo, mas jamais pode aceitar ser parte orgânica do seu sistema de governança – como parece ser o caso.

Foi necessário que um contingente ponderável (idealmente majoritário) de analistas e jornalistas políticos interpretassem e disseminassem (broadcasting) versões favoráveis às visões e propósitos do organismo. Mídias comerciais, em alguns casos, transformaram-se em plataformas de lançamento para a guerra nas mídias sociais (ao mesmo tempo em que passaram a ser pautadas por essas últimas). Aproveitando a lição aprendida com os populismos-autoritários, o PT descobriu a importância de infestar as mídias sociais (e os programas de mensagens) com milícias digitais capazes de promover swarm attacks baseados em fake news, para destruir ou chantagear os meios de comunicação tradicionais ou profissionais que não se alinham às diretivas do organismo hegemonista, cancelar os considerados inimigos e reescrever a história a partir da repetição de versões pós-verdadeiras.

É significativo que o PT sempre tenha defendido o controle partidário-governamental (disfarçado de social ou civil) dos meios de comunicação e da internet. Mais recentemente, passou a insistir na proposição de leis (ou de reforma de leis aprovadas no parlamento por intervenção política do Supremo Tribunal Federal) que, a pretexto de coibir fake news, criam simulacros de “ministérios da verdade”).

Não se pode esquecer aqui dos papeis dos institutos de pesquisa de opinião e das agências de checagem de notícias. É evidente que parte dessas instituições é simpática ao partido oficial. No caso dos institutos, para dar um exemplo, basta acompanhar a série histórica de pesquisas de intenção de voto de empresas como o IPEC, sempre com resultados fora (acima) da curva favoráveis ao candidato Lula em 2002 – o que ficou patente após o resultado oficial do pleito. Isso não significa necessariamente fraude, falsificação grosseira dos resultados das pesquisas, mas é operado de modo mais sutil, escolhendo uma base de dados mais favorável, o momento azado para a realização de um levantamento, a ordem das perguntas, o modo como estão formuladas e encadeadas etc. No caso das agências de checagem é a mesma coisa: boa parte delas focaliza mais os adversários do que os aliados do partido hegemonista.

Ainda deveriam ser mencionadas organizações como o Sleeping Giants, supostamente dedicadas a combater discursos de ódio e desinformação, que articulam o boicote (na verdade, a chantagem) a patrocinadores tentando sufocar financeiramente opositores do governo – em muitos casos até com justificadas razões. Mas é inegável que seus alvos são escolhidos seletivamente.

4 – O PAPEL DOS JURISTAS PARTIDÁRIOS

“Legalizar” e legitimar

Foi necessário que um contencioso de juristas estivesse pronto para “legalizar” e legitimar as ações do organismo e do seu líder. O principal papel dos juristas é reduzir problemas políticos a problemas legais, com isso evitando juízos políticos desfavoráveis ao organismo e ao seu líder, posto que, de pontos de vista estritamente legais (em geral procedimentais-formais), sempre há uma maneira de defender que não houve delito. Assim, se um julgamento foi anulado por erros processuais, por decurso de prazo ou pela idade avançada do réu, isso passa a significar que o réu foi absolvido e, portanto, que é inocente.

Exemplos de juristas partidários ou a serviço do partido hegemonista são hoje, no Brasil, o chamado Grupo Prerrogativas e várias associações de juizes, procuradores e advogados pela democracia. O Prerrogativas merece destaque. Não se sabe bem qual é a sua natureza jurídica, se tem CNPJ, se é um “movimento social”, se é uma organização da sociedade civil (uma ONG, como a Transparência – esta última, aliás, alvo de seus ataques). O Prerrogativas não apenas “legaliza” e legitima tudo que Lula faz de ilegal e ilegítimo, mas trabalha também para coonestar – com alegações claramente falsas – comportamentos ofensivos à democracia cometidos por organizações revolucionárias, como o MST (outra entidade de natureza misteriosa). Para todos os efeitos se comporta como uma organização para-partidária: seus membros são petistas ou fizeram campanha para o PT. Se mete em assuntos do poder legislativo: militou contra CPIs (como a do MST). Se mete em assuntos do poder judiciário: fez a defesa do ministro Dias Toffoli na imprensa (para incriminar a Transparência Internacional). Recentemente, o coordenador do grupo, para “legalizar” o que fez Lula em comício pró-Boulos, disse que pedir voto em palanque antecipadamente não afronta a lei pois é liberdade de expressão.

5 – O PAPEL DOS FAMOSOS, ARTISTAS E INFLUENCERS

Empatizar e mitificar

O PT foi o primeiro partido a entender que, no âmbito da sociedade, é necessário que diferentes plantéis de famosos, como os artistas de todas as áreas (atores e diretores de novelas e filmes, cantores, compositores e músicos, desportistas etc.), admirados por extensas parcelas da população, contribuam para aumentar a empatia com o organismo e com seu líder, chegando ao ponto de mitificar este último. Entenda-se bem: todas essas celebridades têm o direito, numa democracia, de apoiar um candidato ou o governo de um partido que julgam mais progressista, mais afeito à proteção dos direitos humanos, mais incentivador do mundo dos espetáculos (sobretudo com verbas oficiais) ou mesmo um representante mais fiel dos pobres. Mas não é disso que se trata aqui e sim do resultado de uma ação coordenada. Tudo isso, que deve parecer espontâneo é, em grande parte, organizado – pelo menos inicialmente – pela força política hegemonista. Ultimamente, passaram também a cumprir importante – e decisivo – papel os chamados influencers, como Felipe Neto.

O papel dos famosos, artistas e influencers, como foi dito, não é só gerar empatia pelo líder (Lula) e obter votos para ele quando se candidata, mas também mitificá-lo. Lula seria mais do que uma espécie de líder genial dos povos, seria a própria síntese do povo, semelhante a um demiurgo ou uma quase-divindade. E o próprio Lula, como vimos acima, insiste em alimentar esse mito.

6 – O PAPEL DOS MILITANTES E SIMPATIZANTES DO JUDICIÁRIO

Nomear e controlar

Todos os neopopulistas tentam controlar o poder judiciário, em especial as supremas cortes de justiça dos regimes que parasitam. Alguns regimes, que já viraram ditaduras (como os da Venezuela e da Nicarágua), destruiram completamente a independência da justiça e passaram a demitir juízes de carreira ou contrários às suas investidas e a indicar seus esbirros para ocupar os tribunais. Mas outros governos neopopulistas, que parasitam regimes que ainda são considerados democracias (como a Bolívia e não se sabe em que medida o México e Honduras) também intervêm no poder judiciário. Em geral, os objetivos são legalizar a acumulação de mandatos falsificando a rotatividade democrática para se delongar nos governos e, em seguida, reformar as decisões parlamentares contrárias aos seus interesses.

O PT também nomeia membros que lhe são simpáticos no poder judiciário (sobretudo no STF, TSE e STJ) e, inclusive, militantes, como fez com o ex-advogado do partido (Dias Toffoli) e de Lula (Cristiano Zanin) para a suprema corte. Mas vai além. Atualmente (2023-2024), verificando-se minoritário no parlamento, nas mídias sociais e nas ruas, o PT busca compensar essa correlação de forças que lhe é desfavorável “governando” com o STF, ou seja, reformando, no “tapetão”, decisões do Congresso que prejudicam sua estratégia.

No Brasil, particularmente, há um perigo ainda maior: a normalização da atuação política do poder judiciário. Dada a constatação de que não basta não violar as leis para proteger a democracia, abrem-se dois caminhos. O primeiro, liberal, é um pacto social, mesmo que tácito, de respeito às normas não escritas. O segundo, não-liberal, é retomar a perigosa ideia de democracia militante, sobretudo no judiciário. As formulações de ‘democracia militante’ e de ‘soldados da democracia’, são um ataque frontal ao coração da democracia. Sim, são necessários agentes democráticos, mas eles são polinizadores, fermentadores, netweavers – não combatentes. Não podem existir milícias democráticas. A política democrática não é guerra e sim evitar a guerra.

O problema é que vai crescendo, entre membros do poder judiciário, a ideia autoritária de “democracia militante” para combater – preemptivamente – ataques à democracia. Se a Justiça vira militante, ela se ideologiza. Deixa de ser imparcial ao esposar uma interpretação particular. E fica então vulnerável a ser controlada, direta ou indiretamente, por um partido.

7 – O PAPEL DOS MILITANTES E SIMPATIZANTES NO PARLAMENTO

Eleger e conduzir

Aqui se trata de eleger o maior número de pessoas para os parlamentos, sobretudo para o Congresso Nacional. O objetivo é fazer maioria nas casas legislativas. Como isso é difícil de ser obtido com força própria ou com forças do próprio campo populista de esquerda e como um partido hegemonista é avesso à alianças (ou melhor, faz alianças quando está fraco para ficar mais forte e, ficando mais forte, mata seus aliados ao final), a tarefa de conduzir o parlamento usa todos os tipos de recursos para aprovar suas pautas e para eleger os presidentes das mesas legislativas. Na história recente do PT temos o exemplo do Mensalão (uma espécie de contribuição regular, não obrigatoriamente mensal, para alugar representantes fisiológicos ou corruptos de outras siglas levando-os a votar com o governo). Recentemente o uso de expedientes como esse ficaram mais difíceis no Brasil com o aumento do poder do parlamento sobre o orçamento (as emendas compulsórias e o chamado orçamento secreto).

8 – O PAPEL DOS MILITANTES E SIMPATIZANTES NO GOVERNO

Eleger e aparelhar

Eleger governantes (executivos) – para ter o poder de nomear e demitir – é central na estratégia do neopopulismo lulopetista. O neopopulismo chega ao governo pelo voto e depois tenta se prorrogar no governo por tempo suficiente para conquistar os centros de decisivos de poder. Aparelhar tudo com militantes e simpatizantes partidários é fundamental: na administração direta, nas estatais, nos órgãos de controle e, se for possível, nas forças armadas e policiais.

É por isso que um partido hegemonista é tão avesso a autonomia de órgãos de Estado, como o banco central, as agências reguladoras e outros órgãos de controle, pois são uma restrição ao seu poder de mandar (nomear e demitir), governamentalizando e partidarizando instituições que deveriam ser de Estado e não de um governo particular. A estratégia do neopopulismo prevê uma privatização partidária da esfera pública.

Uma vez controlando o governo e os órgãos chaves do Estado, o processo de conquista de hegemonia volta-se novamente para a sociedade. Caberá então ao Estado, controlado pelo organismo hegemonista, educar a sociedade para estabelecer sua hegemonia de longa duração sobre ela.

Educar é tudo em um processo de autocratização não-disruptivo (ou seja, que não adote as vias do golpe de Estado ou do auto-golpe, da insurreição ou da guerra popular). Platão, o patriarca do pensamento autocrático ocidental, lançou os fundamentos dessa ação na sua distopia (ou retropia) totalitária, incorretamente intitulada ou traduzida como A República. Não havia, em Platão, um projeto propriamente político e sim um projeto pedagógico, um projeto de educação.

Está certo! Quem quer conquistar hegemonia não se dedica propriamente à política. Seu objetivo é extra-político. Hannah Arendt (1951), em obra ja citada aqui, estudando as maiores experiências autoritárias do século 20, concluiu que “um objetivo político que constitua a finalidade do movimento totalitário simplesmente não existe”. Só um movimento totalitário que consiga se materializar como governo totalitário pode obter, ainda que temporariamente, os resultados de uma autocratização total. Mas isso não significa que movimentos, governos e regimes autoritários mais brandos não contenham alguns (ou muitos) dos traços que caracterizam os totalitarismos.

Limitações da estratégia neopopulista de conquista de hegemonia

A estratégia de conquista de hegemonia sobre a sociedade a partir do Estado aparelhado pelo partido para se delongar no governo por tempo suficiente para alterar “por dentro” o “DNA” da democracia, tem muitas limitações.

Os populistas contam com a sua capacidade de permanecer nos governos que conquistam eleitoralmente, violando a rotatividade ou alternância democrática. Eles têm razões para acreditar nessa resiliência. Nenhum partido populista, seja considerado de direita (nacional-populista) ou de esquerda (neopopulista), sai facilmente do poder apenas pelo voto. Os exemplos são fartos.

À direita. o partido de Viktor Orbán não saiu: ele foi reeleito. O partido de Recep Erdogan não saiu: ele foi reeleito. O partido de Narendra Modi não saiu: ele foi reeleito. O partido de Vladimir Putin não saiu: ele foi reeleito. No campo do populismo-autoritário o partido de Donald Trump é uma das poucas exceções: saiu, mas deslegitimou a vitória de Joe Biden e está tentando voltar à presidência dos EUA com amplas chances de vitória.

À esquerda. O partido de Daniel Ortega, na Nicarágua, não saiu: ele foi reeleito n vezes. O partido Hugo Chávez e Nicolás Maduro, na Venezuela, não saiu: o primeiro faleceu e o segundo, seu sucessor, foi reeleito n vezes. O partido de Rafael Correa, no Equador, não saiu: ele foi reeleito e emplacou seu sucessor Lenin Moreno. O partido de Evo Morales, na Bolívia, não saiu: ele foi reeleito n vezes até que sofreu um contra-golpe parlamentar em reação à sua tentativa de auto-golpe e, depois, elegeu seu sucessor Luis Arce (do mesmo Movimento ao Socialismo) com o qual se desentendeu. O partido de Manuel Zelaya, em Honduras, não saiu: ele foi preso, mas em seguida elegeu sua mulher Xiomara Castro. O partido de Lula e Dilma Rousseff, no Brasil, não saiu: Lula foi reeleito e fez sua sucessora Dilma, que sofreu impeachment. O partido de Fernando Lugo, no Paraguai, não saiu: ele sofreu impeachment. O partido de Maurício Funes, em El Salvador, não saiu: ele fez seu sucessor, Salvador Cerén, da mesma Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional. À esquerda, Cerén é a única exceção (já que Cristina Kirchner, na Argentina, não conta muito ao não ter conseguido emplacar Daniel Scioli seu sucessor, talvez porque ainda estivesse em transição do velho populismo peronista para o neopopulismo contemporâneo; mas ela voltou ao poder como vice de Alberto Fernandez cujo candidato a sucessor, Sérgio Massa, perdeu então as eleições para Javier Milei).

Com as exceções, mencionadas acima, que confirmam a regra, nenhum partido que abrigava esses populistas saiu do governo normalmente apenas pelo voto.

Mesmo assim, essa estratégia é de difícil implantação. Em primeiro lugar, porque ela é muito longa; ou seja, prevê um caminho difícil e arriscado, sujeito a imprevistos de toda ordem: legais e extra-legais, eleitorais ou não.

Por exemplo, um líder populista pode não ser reeleito, quebrando a continuidade da estratégia. Pode sofrer impeachment (como ocorreu com Fernando Lugo, no Paraguai, em 2012 e com Dilma Rousseff, no Brasil, em 2016). Seu principal líder pode ser preso por corrupção e outros crimes (como ocorreu com Lula, no Brasil, do início de 2018 ao final de 2019, ficando impedido de concorrer novamente). Pode ser vítima de um golpe ou contra-golpe em resposta a uma tentativa de auto-golpe (como ocorreu com Evo Morales, na Bolívia, em 2019). Pode não conseguir fazer seu sucessor (como ocorreu com o candidato de Cristina Kirchner, Daniel Scioli, na Argentina, em 2015); ou seu sucessor pode não conseguir fazer seu sucessor (como ocorreu com o sucessor de Maurício Funes, Salvador Cerén, em El Salvador, em 2019). Pode se desentender com seu sucessor (como ocorreu com Rafael Correa, no Equador, que entrou em disputa com Lenin Moreno, em 2018 e com Evo Morales, na Bolívia, que se desentendeu com Luís Arce recentemente).

Em segundo lugar, é uma estratégia que coloca desafios quase insuperáveis em países em que a democracia está minimamente consolidada. Depois da chegada eleitoral ao governo, o líder populista precisa ampliar a duração de seu mandato (o que as leis costumam proibir). Para tanto, tem que intervir no judiciário (em geral nas supremas cortes), substituir juízes (ou ministros) por militantes ou simpatizantes de seu partido (o que também não pode ser feito sem violar as leis vigentes). Não havendo – como no caso do Brasil – correlação de forças favorável que permita uma quebra do arcabouço legal, rasgando-se a Constituição, a solução é eleger sucessores do mesmo partido por tempo suficiente para alterar a composição das cortes de justiça lentamente (um por um) – o que leva à primeira dificuldade apontada acima (a extensão característica desse caminho).

Consideradas essas duas primeiras dificuldades, é explicável que partidos e líderes neopopulistas tenham cedido à tentação de converter seus regimes em ditaduras encurtando o caminho para a tomada do poder (como aconteceu na Venezuela de Chávez e Maduro e na Nicarágua de Ortega).

Outro desafio, que pode ser quase insuperável em algumas circunstâncias, é conseguir o controle das forças armadas e policiais. Em países – como, novamente, o Brasil – em que essas forças são antipáticas às ideias e práticas populistas de esquerda, isso requer também um longo caminho de intervenção legal nas listas de promoção de oficiais superiores, de mudança dos currículos da formação militar e de troca dos professores ou instrutores encarregados dessa atividade. A direção nacional do PT chegou a colocar a necessidade dessas providências, mas não teve força suficiente para levá-las a cabo.

Há ainda o desafio de conseguir recursos de monta, suficientes para financiar as operações dos militantes em todos as áreas de atividades, na sociedade e no Estado. Isso, em geral, abre um flanco legal (criminal). Não por acaso, muitos populistas de esquerda foram acusados de corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha (ou de organização criminosa), sendo então processados, condenados e presos. Não aconteceu somente no Brasil, onde todos os principais dirigentes petistas – sobretudo presidentes, ex-presidentes e tesoureiros da organização – acabaram encarcerados.

Por último, há o desafio de montar uma coalizão internacional de apoio. No âmbito da América Latina isso foi feito com o Foro de São Paulo e várias outras iniciativas oficiais (tipo Unasul), ou mesmo oficiosas ou informais. Com a ascensão de um eixo autocrático (Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, provavelmente Turquia, Hungria, Síria e outras ditaduras e grupos terroristas do Oriente Médio, da Ásia e da África, talvez Bharat, Cuba, Venezuela e Nicarágua), ficou mais fácil alcançar tal objetivo, inclusive via BRICS (uma articulação política escondida sob a fachada de bloco econômico, coalhada de ditaduras e regimes eleitorais parasitados por populismos em que não figura nem uma democracia liberal) ou via o delírio chamado Sul Global (um substituto do velho terceiro-mundismo anti-imperialista), mas abre um flanco político perigoso que afasta os regimes eleitorais parasitados por governos neopopulistas (México, Colômbia, Honduras, Bolívia, Brasil, África do Sul etc.) do concerto dos países democráticos, sobretudo das democracias liberais (EUA, União Europeia, Reino Unido, Noruega, Suíça, Canadá, Barbados, Costa Rica, Suriname, Chile, Uruguai, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Israel, Austrália e Nova Zelândia). Ou seja, os países que tomam esse caminho perdem o discurso de que são democráticos ou de que estão defendendo a democracia ao polarizar seus ambientes políticos internos sob o pretexto de combater o populismo-autoritário (convertendo falsamente todos os que não estão subordinados às suas diretivas em extrema-direita, com o objetivo de impedir o surgimento de oposições democráticas).

É na política externa que o lulopetismo revela claramente o seu caráter não democrático – o que vale também para seus homólogos no campo do populismo de esquerda. Todas essas vertentes populistas: são contrárias (ou indiferentes) ao fortalecimento da União Europeia; discordam do apoio político, financeiro e militar à Ucrânia invadida pela Rússia; não apoiam as sanções a Putin; não apoiam a democracia isralense (não se fala aqui de apoiar o governo populista-autoritário de Netanyahu e sim de defender a único regime democrático do Oriente Médio); não condenam claramente o terrorismo do Hamas, do Hezbollah e do IRGC (a Guarda Revolucionária Iraniana ou Pásdárán); não repudiam o antissemismo (quando disfarçado de antissionismo); não defendem Taiwan contra as ameaças de invasão e anexação da ditadura chinesa; não defendem as democracias liberais contra as investidas do eixo autocrático; e não recusam o anti-americanismo (pelo contrário, o reforçam). Esses posicionamentos, de verificação bem prática, são suficientes para definir um caráter político avesso à democracia.

O fato de o nacional-populismo ou populismo-autoritário, dito de extrema-direita, ser uma ameaça (social) de curto prazo, mais agressiva e boçal à democracia, não normaliza, nem minimiza, a ameaça (política) de médio e longo prazos, do neopopulismo dito de esquerda.