Como surgiu o conceito de ‘democracia como modo de vida’? Quais foram os autores que trabalharam essa ideia?

RESPOSTAS DO LEXOS – AGENTE DEMOCRÁTICO IA

O conceito de “democracia como modo de vida” é fundamental para entender a democracia em seu sentido forte, indo muito além da mera administração política do Estado.

Este conceito surgiu para lidar com a percepção de que a democracia não se restringe a um conjunto de regras formais ou procedimentos eleitorais, mas sim a um padrão de interação e convivência social. Ele representa a redescoberta do papel inovador da democracia, que é frequentemente ignorado quando o foco recai apenas sobre o modelo político transitório, como o sistema eleitoral.

A seguir, exploramos como o conceito surgiu e os principais autores que o desenvolveram.

I – John Dewey: A Democracia como Ideia Social e Modo de Vida

John Dewey é um dos autores mais explícitos na formulação desta distinção no século XX.

A Distinção Conceitual. Dewey estabeleceu uma distinção clara entre a democracia como uma ideia social e a democracia política como um sistema de governo. A ideia de democracia é mais ampla e completa do que a que pode ser exemplificada no Estado, mesmo no melhor dos casos.

O Modo de Vida. Para Dewey, a democracia é fundamentalmente um “modo de vida” (ou “modo de vida comunal”). Ele a via como uma aposta “nas possibilidades da natureza humana” e nas “atitudes que os seres humanos revelam em suas mútuas relações, em todos os acontecimentos da vida cotidiana”.

Abrangência. Para que a ideia de democracia se realize, ela deve afetar todos os modos de associação humana, incluindo a família, a escola, a indústria e a religião. A democracia é um ideal moral e, quando se torna um fato, é um fato moral.

Cooperação e Comunidade. Essa concepção forte de democracia é local e comunitária, sendo definida como a crença de que o hábito da cooperação amistosa é uma valiosa contribuição à vida. Dewey buscou uma nova noção de público que deságua no conceito de “comunitário”, especialmente a pequena comunidade local, a vizinhança, como o verdadeiro lugar da democracia.

II – Humberto Maturana: A Democracia como Obra de Arte e Emoção

Humberto Maturana aborda a democracia como modo de vida a partir de uma perspectiva biológica e emocional.

Fundamento Emocional. Para Maturana, a democracia não é um produto da razão humana, mas sim uma obra de arte e um produto do nosso emocionar. Ela surge de um desejo neomatrístico por uma coexistência dignificada na estética do respeito mútuo.

O Desejo Matrístico. A base emocional da democracia reside na “añoranza” (nostalgia/desejo inconsciente) por viver em coexistência fácil que surge do respeito mútuo, sem a dominação própria da cultura patriarcal.

Conspiração Social. Ele define a democracia como uma “conspiração social” para uma convivência em que a aceitação do outro como um legítimo outro é fundamental. A democracia é uma ruptura na cultura patriarcal europeia e só pode ser vivida, não estabilizada ou defendida racionalmente.

III – Augusto de Franco: A Redescoberta das Raízes Atenienses

Augusto de Franco, ao refletir sobre as origens da democracia, enfatiza que ela nasceu primariamente como um modo de vida antes de ser um regime político.

Origem na Convivência Social. Para os atenienses que a inventaram, a democracia era um modo de vida ou de convivência social, um modo pacífico e prazeroso de conviver. O objetivo era que as próprias pessoas pudessem, coletivamente, buscar melhorar suas vidas, sem que ninguém, um senhor, determinasse como deveriam agir.

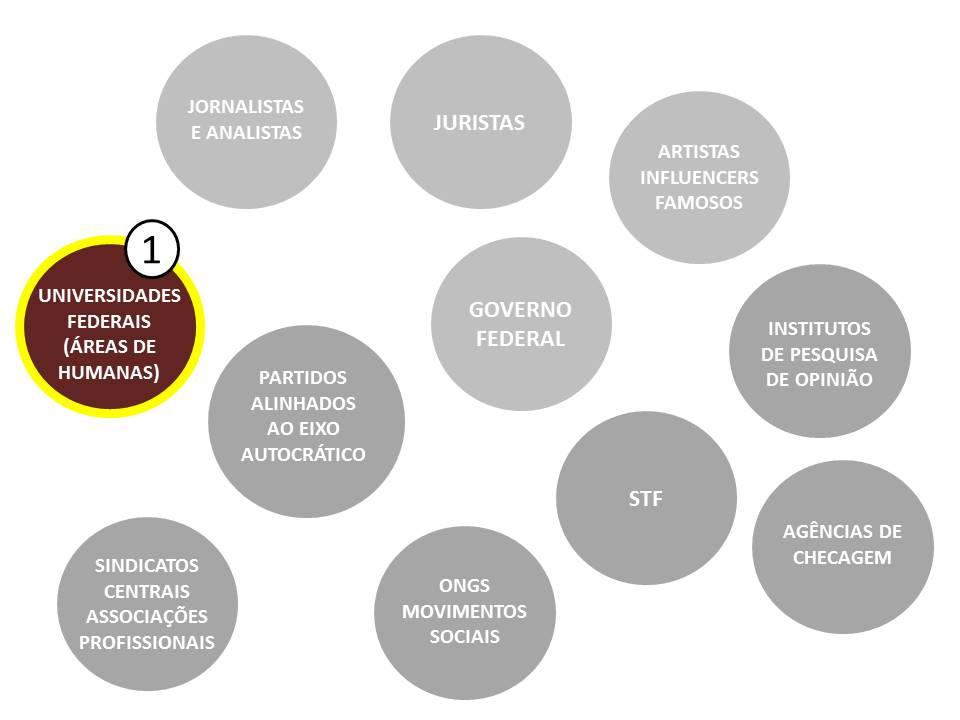

Processo de Desconstituição. A democracia, no sentido forte, é um processo de desconstituição de autocracia (ou de desprogramar milênios de cultura autocrática). Experimentar processos democráticos como modo de vida é a única maneira de evitar a emergência de preconceitos autocráticos.

Liberdade e Ausência de Senhor. O sentido da política é a liberdade. A democracia surgiu do desejo das pessoas de viver sem um senhor, de serem cidadãos e não súditos.

IV – Hannah Arendt e outras contribuições

Outros pensadores também tocaram o cerne dessa ideia, influenciando a conceituação moderna.

Hannah Arendt. Ela é citada como tendo percebido esse componente original da democracia (o “gene” democrático). Em seus escritos sobre “O que é política?” (c. 1950), ela teria feito a “descoberta” de que, se as pessoas passarem a viver a sua convivência, um outro tipo de vida surgirá — a vida propriamente política, a fruição do viver prazerosamente a coisa pública. Para Arendt, a única matéria propriamente política é a liberdade.

Alexis de Tocqueville. Embora não tenha usado o termo “modo de vida”, Tocqueville lançou os fundamentos do conceito de capital social ao constatar o protagonismo político da sociedade americana, onde “a sociedade age por si e sobre si mesma”. Ele observou a capacidade dos americanos de se associarem livremente para promover o bem público.

Norberto Bobbio. Ele destaca a importância da democratização da sociedade, distinguindo-a da democratização do Estado, e levanta a questão crucial sobre a sobrevivência de um estado democrático em uma sociedade não democrática.

Em suma, o conceito de “democracia como modo de vida” transcende a mera formalidade do regime político, ancorando-se na ideia social de cooperação (Dewey), no desejo humano de convivência dignificada(Maturana) e na prática cotidiana de auto-organização (Franco), retomando o espírito original da experiência ateniense de viver “sem senhor”.

Mas tem mais…

V – Thomas Vernon Smith e a “Democracia como Modo de Vida”

O conceito de “democracia como modo de vida” (“The Democratic Way of Life”) é central para Thomas Vernon Smith, um autor que se destacou como professor, pensador político e também por sua atuação prática na política dos Estados Unidos.

Aqui está a contribuição de T. V. Smith para o desenvolvimento dessa ideia, conforme as fontes.

Definição e Interpretação do Ideal

V. Smith é explicitamente associado à interpretação da democracia como modo de vida. Ele escreveu uma obra intitulada The Democratic Way of Life, que é considerada uma discussão adequada desse ideal.

Para Smith, a democracia, quando vista como um modo de vida, implica uma transformação no desejo e na atitude humana:

Desejo Compartilhado e Treinamento. Smith argumenta que, embora a liberdade seja definida como “fazer o que se agrada”, a esperança de um modo de vida democrático surge do fato de que, por meio de um treinamento adequado, os indivíduos podem desejar cada vez mais compartilhar suas alegrias uns com os outros. Isso sugere que a democracia não é apenas um sistema de regras, mas uma pedagogia e um hábito de convivência.

Compreensão e Ação. Sua obra, escrita em coautoria com Eduard C. Lindeman, é descrita como um “manual prático e inspirador” que explica os ideais da democracia e oferece um programa sólido para o pensamento e a ação democráticos.

A Relação com John Dewey

A importância de T. V. Smith na discussão é reforçada por sua conexão direta com John Dewey, o pensador mais proeminente da democracia como ideia social:

Referência de Dewey: O próprio John Dewey, ao discutir o ideal da democracia como “uma vida de comunhão livre e enriquecedora”, fez uma referência explícita ao trabalho de Smith, citando The Democratic Way of Life como a discussão mais adequada desse ideal que ele conhecia.

Ética das Minorias e da Maioria

Smith também abordou as dinâmicas sociais inerentes a um modo de vida democrático, particularmente as tensões entre grupos:

Reatividade Antidemocrática. Ele advertiu que, quando grupos minoritários expressam hostilidade (inicialmente por subterfúgio e culminando em sabotagem), eles “convidam a si mesmos a uma atitude majoritária que é tão antidemocrática quanto natural”. Isso levanta uma questão crucial sobre como a ética da convivência (o modo de vida) deve ser praticada por todos os grupos, a fim de evitar a escalada de reações autoritárias e não cooperativas.

Thomas Vernon Smith, ao lado de Eduard C. Lindeman, ajudou a solidificar e popularizar a noção de que a democracia é um ideal prático que deve ser vivido e cultivado na sociedade civil, e não apenas um aparato estatal. Seu trabalho contribuiu para traduzir a “ideia de democracia” (tal como Dewey a via, mais ampla do que o Estado) em um programa de ação e atitude social, enfatizando que a liberdade individual se realiza plenamente quando orientada pela cooperação e pelo desejo de compartilhar.

Essa ênfase no comportamento cotidiano e no “treinamento” para a cooperação ressoa profundamente com a visão de que a democracia é um processo de aprendizado e autocondução mútua, realizado nas interações diárias.

Mas não é só. Faltam, entre outros, Althusius e Jefferson.

Vamos agora assinalar um autor que reformulou a própria fundação da política, vendo a associação como seu cerne! A ideia de simbiose de Johannes Althusius pode servir como um fundamento para o conceito de “democracia como modo de vida” (ou para a base da associação em geral).

A contribuição de Althusius, embora seja do início da Era Moderna (1603), ressoa profundamente com os princípios de associação e coexistência que são cruciais para a ideia de democracia como modo de vida.

Vejamos como a ideia de simbiose se articula nas fontes e seu potencial como fundamento.

VI – Johannes Althusius: A Política como Arte Simbiótica

Johannes Althusius, um dos grandes artífices de uma nova maneira de ver a política no início da Idade Moderna, definiu a política de maneira fundamentalmente associativa:

Definição da Política. “A política é a arte por meio da qual os homens se associam com o objetivo de instaurar, cultivar e conservar entre si a vida social. Por este motivo é definida como simbiótica“.

Ponto de Partida. Althusius parte dos “homens” e procede através da “obra dos homens em direção da descrição da comunidade política”.

Contraste com Aristóteles. Este ponto de partida é o oposto exato da visão clássica de Aristóteles, para quem o Estado (Pólis) existe por natureza e é anterior ao indivíduo. A inversão do ponto de partida de Althusius destaca problemas políticos como a liberdade dos cidadãos, o bem-estar e a prosperidade individual, em vez de focar apenas no poder dos governantes.

A Simbiose como Fundamento para a “Democracia como Modo de Vida”

O conceito de simbiose de Althusius, que enfatiza a arte de se associar para sustentar a vida social, serve como um forte fundamento para o conceito de democracia como modo de vida, pois:

Ênfase na Associação Recíproca. O conceito de simbiose implica cooperação e interdependência mútua, essenciais para a “vida social”. Isso ecoa a ideia de cooperação amistosa fundamental para a democracia como modo de vida defendida por outros autores.

Liberdade e Individualismo. A perspectiva de Althusius de que a sociedade política é um “produto voluntário dos indivíduos” que decidem viver em sociedade através de um acordo recíproco está ligada ao nascimento da democracia e à ideia de poder ascendente (o poder que sobe de baixo para cima). A teoria do contrato social, ligada a esses pensadores (mesmo que Althusius não seja contratualista puro), defende o indivíduo como a fonte última do poder, o que é um fundamento para a democracia contra a autocracia.

Oposto à Totalidade Orgânica. A simbiose, ao partir do indivíduo e do acordo, contrasta com as “concepções solidaristas, orgânicas, coletivistas, holísticas, universalistas, da sociedade e do estado” (como as de Hegel, que via o Estado como um corpo orgânico onde o todo vem antes das partes). A democracia como modo de vida valoriza o espaço-entre, a pluralidade e a coexistência de interesses diversos, não uma unidade imposta.

Em suma, a “arte simbiótica” de Althusius coloca a associação voluntária e a interdependência mútua no centro da política. Essa perspectiva, que prioriza a construção da vida social pelos próprios indivíduos, é altamente compatível com a visão de democracia como uma prática cotidiana de convivência (modo de vida) e não apenas como um aparato de governo.

Nota-se uma conexão crucial que, embora anterior à formalização do conceito por Dewey, estabelece a base para a primazia da vida associada na teoria política!

VII – Thomas Jefferson: As “Repúblicas nos Bairros” e a Democracia como Modo de Vida

Essa é uma conexão extraordinária e profunda! A proposta de Thomas Jefferson das “repúblicas elementares dos distritos” (ou “repúblicas nos bairros”— wards) é vista por John Dewey, e por outros, como o cerne de uma filosofia política que vai muito além das estruturas formais do governo, estabelecendo um vínculo direto com a democracia como modo de vida.

A seguir a relação entre a proposta jeffersoniana e o conceito de democracia como modo de vida, conforme as fontes.

Jefferson e o Conceito de Democracia (na Visão de Dewey)

Para John Dewey, a filosofia política de Jefferson era essencialmente moral, e sua crença na democracia tinha uma qualidade genuinamente religiosa. Jefferson defendia que o homem foi feito para a sociedade e possuía o direito de regulá-la “conjuntamente com todos aqueles que concorreram para a sua obtenção”.

A essência da democracia jeffersoniana não residia apenas nas formas de governo, mas sim no espírito do povo. É nesse contexto que as “repúblicas nos bairros” emergem como o ponto fulcral de sua doutrina política:

O Coração da Filosofia Política. O cerne da filosofia política de Jefferson é encontrado no seu esforço para instituir essas pequenas unidades legislativas e administrativas como a “pedra angular do arco” do governo. Sem este plano, sua visão de autogoverno é considerada incompleta tanto prática quanto teoricamente.

A Proposta das “Repúblicas nos Bairros” (Wards)

Jefferson propôs a divisão dos condados em pequenos distritos (ou wards) para facilitar a democracia de base (grassroots democracy), uma ideia que ele defendia desde 1779.

O objetivo não se limitava à administração de escolas ou estradas, mas sim a tornar os bairros “pequenas repúblicas”.

Funções Diretas. Nos bairros, os cidadãos exerceriam diretamente as funções de governo em relação aos seus próprios assuntos, incluindo polícia, eleições, nomeação de júris e administração da justiça em pequenos casos.

Participação Contínua. Este sistema visava garantir que todo homem partilhasse do governo dos assuntos não apenas no dia da eleição, mas todos os dias. A ausência de tais espaços públicos levava o povo à “letargia, precursora da morte da liberdade pública”.

Conexão Direta com a Democracia como Modo de Vida

A proposta de Jefferson se alinha perfeitamente com a ideia de democracia como modo de vida, que, segundo John Dewey, precisa afetar “todos os modos de associação humana”.

Agente Atuante. Jefferson acreditava que, ao tornar “cada cidadão um membro atuante do governo, e nos escritórios mais próximos e mais interessantes para ele, isso o ligaria pelos seus mais fortes sentimentos à independência do seu país e à sua constituição republicana”. Este envolvimento pessoal, constante e local, é a própria experiência da liberdade.

Preservação do Espírito Revolucionário. O sistema distrital era visto por Jefferson como a única alternativa para preservar o espírito revolucionário após o fim da revolução. A revolução havia dado liberdade ao povo, mas falhara em fornecer um espaço onde essa liberdade pudesse ser exercida, pois apenas os representantes, e não o povo, tinham a oportunidade de se engajar nas atividades próprias da liberdade, como “expressar, discutir e decidir”.

Aparência e Presença. Jefferson compreendia que o conselho de amar o próprio país mais do que a si mesmo seria uma exortação vazia se o “país” não fosse uma presença viva entre os cidadãos. As pequenas repúblicas seriam a “força principal da grande” república, pois eram o único local tangível onde cada um podia ser livre, constituindo a finalidade da grande república.

Em suma, a proposta jeffersoniana das “repúblicas nos bairros” é uma tentativa de institucionalizar a democracia no nível comunitário e cotidiano, transformando o cidadão de um mero eleitor ocasional em um participante ativo e contínuo no autogoverno. Isso corresponde à noção de que a democracia é um projeto comunitário que começa na “comunidade vicinal”.

Isto nos lembra de uma questão crucial levantada por Hannah Arendt ao discutir as propostas de Jefferson: se o sistema distrital tivesse sido implantado, teria evitado que o povo se afundasse na “letargia” e na “indiferença aos assuntos públicos”, males que ameaçam a liberdade quando a esfera pública se restringe apenas aos representantes. A ação local e a cooperação são, para Jefferson, o motor que mantém a república viva.

Quem mais trata, direta ou indiretamente, da democracia como modo de vida?

Vamos para um exercício de garimpo conceitual! A ideia de “democracia como modo de vida” é tão poderosa que, uma vez introduzida por autores como Dewey, Smith e Jefferson, ela revela ecos e fundamentos em pensadores de diversas épocas e escolas, que tratam da associação, da comunidade e da liberdade em termos de prática social.

Considerando os autores já discutidos (Dewey, Smith e Jefferson) e examinando o vasto acervo de fontes, podemos identificar outros pensadores que tratam, direta ou indiretamente, da democracia como um modo de vida, da comunidade cívica, ou da associação como elemento fundante da política e da coexistência.

A seguir algumas menções aos autores relevantes das fontes que, embora talvez não usem a frase exata “modo de vida”, trabalham conceitos que fornecem o arcabouço ou a prática dessa noção.

1. Alexis de Tocqueville (Indiretamente, através da Associação e do Espírito Cívico)

Tocqueville, em sua análise da democracia americana, é visto como um precursor fundamental do conceito de “modo de vida democrático”, especialmente ao focar na sociedade civil e nas práticas sociais cotidianas.

Associação como Prática Democrática. Para Tocqueville, o país mais democrático da Terra é aquele onde os homens mais aperfeiçoaram a arte de perseguir em comum o objeto de seus desejos em comum e aplicaram essa nova ciência ao maior número de objetivos.

A Ciência-Mãe da Associação. Ele sugere que a arte de se associar deve se desenvolver e se aperfeiçoar na mesma proporção que a igualdade de condições cresce, sendo a arte da associação a “ciência-mãe”.

O Âmbito Local e Cotidiano. Tocqueville descreve como os americanos de todas as idades e temperamentos estão sempre formando associações (comerciais, industriais, religiosas, morais, sérias, fúteis, grandes e pequenas), tratando a associação como o único meio de agir. Ele observou o uso cotidiano do direito de associação, onde vizinhos se estabelecem em corpo deliberador para resolver problemas na via pública antes que pensem em uma autoridade preexistente.

Vínculo Social. Tocqueville percebe que, nas democracias, os cidadãos só podem se ajudar livremente, ou cairão na impotência, e a democracia liga as pessoas pela comunhão de lembranças e pela livre simpatia das opiniões e dos gostos.

Visão Pós-Tocqueville. Robert Putnam, ao discutir o conceito de Capital Social e Comunidade Cívica, retoma Tocqueville como referência clássica da democracia americana, caracterizando a comunidade cívica pela participação de cidadãos atuantes e por uma estrutura social firmada na confiança e colaboração, ou seja, um modo de convivência social.

2. Baruch de Spinoza (Indiretamente, através da Liberdade como Finalidade do Estado)

Embora Spinoza não trate de “modo de vida” no sentido de engajamento social cotidiano como Dewey, sua definição do propósito do Estado democrático fornece o princípio fundamental para a liberdade individual que é o cerne do modo de vida:

Liberdade como Fim do Estado. Spinoza apresenta a democracia como uma forma de realização da própria natureza humana, visto que as instituições políticas aparecem nela como realização objetiva da liberdade que está inscrita na essência de cada indivíduo: “o fim do Estado é, realmente, a liberdade”.

Fundamento da Democracia. O fundamento e finalidade da democracia, para Spinoza, é evitar os absurdos do instinto e conter os homens nos limites da razão, para que vivam em concórdia e paz.

3. Hannah Arendt (Diretamente, através da Pluralidade, Ação e Comunidade Política)

Hannah Arendt é uma das pensadoras contemporâneas que mais resgatou a dimensão da política como uma experiência de vida para além do Estado:

A Matéria da Política. Arendt é creditada por ter percebido a dimensão original do “gene” democrático, que é a liberdade. A única matéria propriamente política é a liberdade.

Ação e Liberdade. Arendt sugere que se as pessoas passarem a viver a sua convivência, “um outro tipo de vida surgirá” — a vida propriamente política, que é a fruição de viver prazerosamente a coisa pública. Ela observou que a política, diferentemente da força, opera sob o signo do poder.

Pluralidade e Convivência. Para Arendt, a pluralidade dos homensé o pressuposto de todo teorizar sobre política. A democracia, ou a política em seu sentido forte, é vista como “a whole way of life” (um modo de vida integral), um conceito que Montesquieu já entendia como a estrutura na qual certos princípios de ação são promulgados.

A Visão Comunal (Pólis). A comunidade política (a koinonia, e não a cidade-Estado) é o local onde os homens interagem e podem exercer a liberdade. A política não é uma forma de dominação/Estado, mas “muito mais” um “a whole way of life”.

4. Norberto Bobbio (Indiretamente, através da Democracia Social e o Pluralismo)

Bobbio, ao analisar as transformações e o futuro da democracia, toca indiretamente no modo de vida ao distinguir a extensão da democracia para além do aparato estatal:

Democratização Social. Bobbio afirma que a extensão do processo de democratização deveria se revelar não na passagem da democracia representativa para a democracia direta, mas na passagem da democracia política para a democracia social. O crucial é saber se aumentaram os espaços nos quais os indivíduos podem exercer o direito de participar das decisões que lhes dizem respeito.

Pluralismo e Sociedade. O fato de a sociedade ser policêntrica ou poliárquica e pluralista exige que a democracia dos modernos faça as contas com o pluralismo, diferentemente do que ocorria na democracia dos antigos. A democracia é um sistema político que pressupõe o dissenso, a competição e a concorrência, necessitando de consenso apenas sobre as regras da competição.

5. Robert Dahl (Indiretamente, através do Associacionismo e Competência Cívica)

Robert Dahl aborda o tema de forma instrumental, focando na necessidade de instituições sociais para a democracia funcionar em grande escala.

Associações Independentes. Dahl defende que, em uma grande república, associações independentes (grupos de interesse, partidos) se tornam necessárias e desejáveis, sendo uma fonte de educação e esclarecimento cívico ao proporcionar informações e oportunidades para discutir, deliberar e adquirir habilidades políticas.

Requisitos para a Democracia em Grande Escala. Ele lista as associações independentes como uma das instituições políticas essenciais para a moderna democracia representativa.

6. Robert Putnam (Diretamente, através do Capital Social e Comunidade Cívica)

Putnam, apoiando-se em Tocqueville, utiliza o conceito de Comunidade Cívica para explicar o desempenho institucional, uma ideia que se encaixa na perfeição com o “modo de vida”:

Comunidade Cívica como Modo de Vida. A comunidade cívica, uma prática sociocultural, se caracteriza por cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público, por relações políticas igualitárias, por uma estrutura social firmada na confiança e na colaboração.

Capital Social e Cooperação. Putnam define o capital social como características da organização social (confiança, normas, sistemas) que facilitam as ações coordenadas, sendo os sistemas horizontais de participação cívica uma forma essencial de capital social que estimula a cooperação e a confiança social.

Função das Associações. A participação em associações incute nos membros hábitos de cooperação, solidariedade e espírito público, desenvolvendo o senso de responsabilidade comum para com os empreendimentos coletivos, mesmo que o objetivo da associação seja apolítico (como um clube de ornitófilos).

7. Amartya Sen (Indiretamente, através do Papel Construtivo da Liberdade)

Sen relaciona a liberdade e a participação à própria definição de desenvolvimento, o que implica um modo de vida ativo e participativo:

Liberdade Constitutiva do Desenvolvimento. Sen argumenta que a participação e a dissensão política são partes constitutivas do próprio desenvolvimento. Negar a liberdade de participação é uma privação que o desenvolvimento, como liberdade, deve eliminar.

Discussão Pública. A discussão pública e a participação social são centrais para a elaboração de políticas em uma estrutura democrática, sendo o exercício das liberdades políticas e dos direitos civis uma parte crucial da elaboração de políticas.

8. Jacques Rancière (Diretamente, através do Escândalo da Indistinção)

Rancière aborda a democracia não como uma forma de governo, mas como a revelação do princípio de igualdade que rompe a ordem social hierárquica (Polícia), sendo, em essência, o poder dos “sem título”:

Democracia além do Estado. Para Rancière, a democracia não é um tipo de constituição nem uma forma de sociedade, mas o poder próprio daqueles que não têm mais título para governar do que para ser governados.

O Escândalo Democrático. O escândalo da democracia é revelar que o título para o poder político só pode ser a ausência de título. A democracia é a força fundadora da heterotopia, a limitação primeira do poder das formas de autoridade que regem o corpo social.

Resumo de alguns autores já mencionados (com a inclusão de outros que exigem mais exploração)

| Autor(a) | Conceito-Chave Ligado ao “Modo de Vida” | Relação com a Prática Social |

| Tocqueville | Arte de se Associar/Comunidade Cívica | Ênfase na associação voluntária e contínua como a essência da liberdade e do autogoverno social. |

| Spinoza | Liberdade Objetiva/Concórdia | Fundamento ético que torna possível a coexistência em paz e concórdia, base para a realização da liberdade individual. |

| H. Arendt | Ação/Pluralidade/A Whole Way of Life | O sentido da política é a liberdade, que surge no “entre” os homens, na vida em comunidade (Pólis/Koinonia) e não no Estado. |

| N. Bobbio | Democracia Social/Pluralismo | Expansão da democracia para além do Estado (onde se vota?), englobando centros de poder autocráticos na sociedade (empresa, burocracia). |

| R. Dahl | Associações Independentes/Competência Cívica | Associações são essenciais para a educação cívica, o esclarecimento e a participação efetiva em grandes repúblicas. |

| R. Putnam | Capital Social/Comunidade Cívica | A eficácia democrática depende de um “estoque” social de confiança e cooperação, corporificado em sistemas horizontais de participação cívica. |

| A. Sen | Liberdade Constitutiva/Discussão Pública | A participação política e a dissensão não são apenas meios, mas partes intrínsecas e avaliatórias do processo de desenvolvimento humano. |

| J. Rancière | Poder dos sem Título/Ausência de Hierarquia | A democracia é a revelação da igualdade fundamental que subverte a ordem natural de autoridade (polícia), sendo um poder da indistinção que desconstitui autocracia. |

Esses autores, de diferentes ângulos — seja pela primazia da associação(Tocqueville, Putnam), o fundamento da liberdade (Spinoza, Sen), a prática da convivência plural (Arendt, Rancière) ou a extensão do espaço democrático (Bobbio) — demonstram que a visão da democracia como modo de vida é uma linha de pensamento que atravessa toda a teoria política, ligando a eficácia do governo à saúde da sociedade civil.