A Lei Global Magnitsky de Responsabilidade de Direitos Humanos é frequentemente descrita nos corredores de Washington como a “opção nuclear” da diplomacia americana moderna. Desenhada para ser uma ferramenta cirúrgica e devastadora contra indivíduos que operam na impunidade, a legislação permite aos Estados Unidos projetar poder moral e financeiro para além de suas fronteiras. No entanto, o recente e tumultuado episódio envolvendo o Ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes — cuja inclusão na lista de sanções em julho de 2025 foi revertida apenas meses depois, em dezembro — levanta uma questão existencial para a eficácia desta política. Se uma lei criada para punir torturadores e cleptocratas passa a ser utilizada e recolhida como moeda de troca em disputas político-ideológicas, ela corre o risco iminente de perder sua capacidade de dissuasão global.

Para compreender a gravidade desse cenário, é fundamental retomar a gênese trágica da legislação. A lei carrega o nome de Sergei Magnitsky, um advogado e auditor russo que, em 2008, expôs uma fraude fiscal massiva de 230 milhões de dólares perpetrada por oficiais do próprio governo russo. Em vez de ser condecorado, Magnitsky foi preso, torturado e teve assistência médica negada até sua morte em uma prisão de Moscou, em 2009. A indignação global, liderada pelo financista Bill Browder, culminou na assinatura da lei pelo presidente Barack Obama em 2012, focada inicialmente na Rússia, e sua expansão global pelo Congresso em 2016. Desde então, a lei serve como um aviso de que as fronteiras nacionais não protegem violadores de direitos humanos do alcance do sistema financeiro americano.

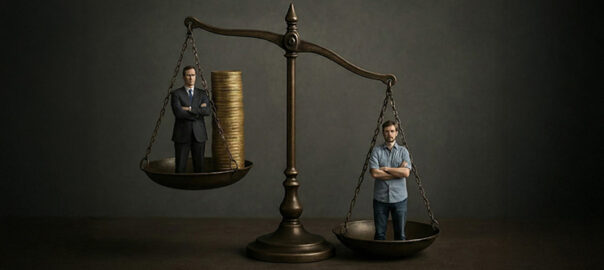

A aplicação da Lei Magnitsky não é meramente simbólica; ela impõe uma “morte cível” econômica ao sancionado. Quando um indivíduo é incluído na lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), as consequências são imediatas e catastróficas. Primeiramente, todos os bens e interesses em propriedade do alvo que estejam nos Estados Unidos ou em posse de cidadãos americanos são bloqueados e congelados. Isso vai muito além de imóveis em Miami ou Nova York, afeta qualquer ativo financeiro que transite pelo sistema bancário americano.

Ainda mais grave é o isolamento do sistema financeiro global. Embora a lei seja americana, a onipresença do dólar torna a sanção extraterritorial na prática. Bancos internacionais, temendo multas secundárias ou a perda de acesso ao mercado americano, cortam laços com o sancionado quase instantaneamente. O indivíduo perde a capacidade de realizar transações via SWIFT, o sistema de mensagens que sustenta as transferências internacionais, tornando-se um pária financeiro incapaz de manter contas bancárias, cartões de crédito internacionais ou realizar comércio exterior. Adicionalmente, a lei impõe restrições severas de visto, impedindo a entrada do sancionado e, frequentemente, de seus familiares imediatos nos Estados Unidos.

Diante desse poder de fogo, a aplicação da lei contra um juiz de uma suprema corte de uma democracia ocidental, como ocorreu com Alexandre de Moraes, foi um evento sem precedentes. A sanção foi impulsionada por alegações de censura e violação da liberdade de expressão, pautas fortemente defendidas por uma ala do Congresso americano. Contudo, a rápida retirada do nome de Moraes da lista, após ajustes nas políticas de plataformas digitais e negociações diplomáticas, sugere uma flexibilização perigosa dos critérios da lei. Ao remover a sanção tão rapidamente, os Estados Unidos enviaram um sinal de que a inclusão na lista Magnitsky pode ser revertida não necessariamente por uma mudança fundamental de caráter ou justiça, mas por realinhamentos políticos e concessões estratégicas.

Esse movimento de “vai e vem” alimenta o argumento de críticos e autocratas de que a lei é, na verdade, uma ferramenta de coerção política seletiva, e não um instrumento imparcial de justiça. Desde 2017, o programa Global Magnitsky sancionou mais de 740 entidades e indivíduos em mais de 50 países. A lista inclui figuras notórias, desde oficiais chineses envolvidos na repressão aos Uigures em Xinjiang até os assassinos do jornalista Jamal Khashoggi na Arábia Saudita, passando pelos irmãos Gupta na África do Sul. A eficácia da lei contra esses alvos reside na percepção de que a sanção é técnica e baseada em evidências robustas de atrocidades ou corrupção sistêmica.

A retirada de nomes da lista de sanções, conhecida como delisting, é historicamente rara e desenhada para ser difícil. Ela geralmente exige provas concretas de que o comportamento do sancionado mudou, que houve erro na designação original ou a morte do indivíduo. O precedente mais notório de volatilidade antes do caso brasileiro foi o do bilionário israelense Dan Gertler, sancionado por corrupção na República Democrática do Congo. Em um movimento controverso nos últimos dias do governo Trump, Gertler recebeu uma licença que suspendia as sanções, apenas para tê-las reimpostas semanas depois pela administração Biden, que citou a inconsistência da licença com os valores anticorrupção americanos.

O episódio de Alexandre de Moraes, somado ao precedente de Gertler, cria uma jurisprudência de instabilidade. Se ditadores e violadores de direitos humanos ao redor do mundo perceberem que a Lei Magnitsky é permeável ao lobby e à pressão política momentânea, o medo de serem sancionados diminuirá drasticamente. A força da lei reside na sua certeza e na sua perenidade; ao transformá-la em um interruptor que pode ser ligado e desligado conforme a temperatura política de Washington, os Estados Unidos correm o risco de embotar uma das armas mais importantes já criadas para a proteção dos direitos humanos globais. Para que a lei mantenha sua relevância e capacidade de pressão, sua aplicação deve permanecer blindada contra disputas ideológicas passageiras, focando-se estritamente naqueles crimes universais que a inspiraram: a tortura, a execução extrajudicial e o roubo massivo de recursos públicos.