Tudo o que eu tenho escrito e dito de relativamente importante a propósito de filosofia política pode ser resumido em uma tentativa de mostrar a necessidade de nos recolocarmos no fluxo da evolução de uma tradição democrática, liberal e humanista que se iniciou na Grécia como um anelo, um anseio, um elã por justiça e por liberdade.

A configuração social, o regime político, o sistema de governo que mais se aproxima da concretização desse anseio é a democracia.

O ter que qualificar tal modelo ao qual me refiro como democracia liberal seria desnecessário se a palavra democracia não tivesse sido deturpada, manipulada e instrumentalizada para defender justamente o seu oposto, dando ares de legitimidade a ações que lhe defraudam os princípios.

Essa manipulação maquiavélica daquilo que, para além de um mero conceito, é também um valor, atingiu níveis estratosféricos de cinismo, no Brasil, na semana passada, marcada pela patética cerimônia lulista em lembrança dos dois anos do 8 de janeiro de 2023, pela presença de representantes brasileiros e dirigentes petistas na posse de um ditador e pela histeria censora em torno da decisão da Meta de descentralizar a checagem de postagens nas redes sociais.

Abraço de amante na democracia relativa

Como foi bem pontuado por alguns poucos editoriais e artigos de quem prefere exercer o senso crítico à bajulação, Lula se apropriou do 8 de janeiro para posar, mais uma vez, de grande defensor da democracia. Nada mais distante da verdade.

Em um discurso que deveria ser solene, o presidente largou essa pérola: não sou nem marido, eu sou um amante da democracia. Porque, a maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pelas amantes do que pelas mulheres.”

Ah, a linguagem! Essa dama que os mal-intencionados tentam manipular, acabando presos nas suas complexas redes de sentido. Ao tentar exagerar o seu suposto ardor amoroso pela democracia, Lula apenas entregou a baixeza do seu caráter como homem: um homem vulgar, para quem é normal ter amantes e amá-las mais que a própria esposa.

Depois da tosca improvisação do discurso, Lula deu continuidade ao cerimonial patético: partiu rumo ao evento “abraço à democracia” onde minguadas centenas de militantes de esquerda deram as mãos e simbolizaram um abraço em torno da palavra democracia, escrita com flores que estavam em vasos no chão da Praça dos Três Poderes.

Lula X Maria Corina Machado

Em 9 de janeiro, um dia depois da encenação novelesca do suposto amor lulista pela democracia, dava-se, no país vizinho, um ato de genuína coragem e zelo democrático: milhões de venezuelanos saíam mais uma vez às ruas para cobrar respeito à vontade popular, que elegeu o ex-diplomata Edmundo González Urrutia como presidente da República.

A intimorata líder Maria Corina Machado saiu da clandestinidade e foi ter com o povo. Antes disso, já havia declarado: “se alguma coisa acontecer comigo, a instrução é muito clara para a minha equipe, para os venezuelanos: ninguém vai negociar a liberdade da Venezuela por minha causa.”

Como brilha a virtude para quem tem olhos para discerni-la! Como a força e grandeza dessa mulher ofusca e apequena ainda mais certas figuras que desempenham o papel de liderança política! Lula, por exemplo, jamais citou o seu nome. Certa feita, comparou-se a ela sem citar seu nome e, em tom de deboche, asseverou não ter ficado chorando quando ele próprio foi impedido de se candidatar…

Ah, a inveja! Como sofre a alma que dela padece…como se contorce o indivíduo vaidoso e moralmente débil, fustigado no seu orgulho ao ser confrontado por um indivíduo valoroso, portador da honra de que ele carece. Sobra-lhe isso: o deboche.

Ao sair da grandiosa manifestação, Corina Machado teve a moto que a conduzia interceptada pela Guarda Nacional Bolivariana. Ela foi, então, forte e bruscamente arrancada do seu veículo e colocada em outra moto entre dois homens.

Graças às redes sociais (essa ferramenta de interação global que a esquerda lulista está fortemente empenhada em censurar), a notícia do seu sequestro se espalhou rapidamente e, em questão de minutos, autoridades de diversos países mandaram duros recados exigindo sua imediata liberação. O Brasil de Lula, claro, permaneceu em silêncio.

“Amante secreto de Maduro”

No dia seguinte, 10 de janeiro, como se nada tivesse ocorrido, Lula enviou à Venezuela uma embaixadora brasileira para, ao lado dos ditadores de Cuba e da Nicarágua, participar do teatro que consumou o autogolpe de Estado com o qual Nicolás Maduro pretende se perpetuar no poder e continuar matando seu povo de terror e de fome.

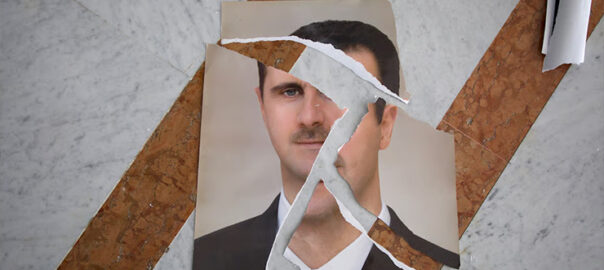

A proximidade dos dois eventos – o “abraço da democracia” na Praça dos três poderes, em 8 de janeiro, e o endosso do Brasil ao golpe do ditador vizinho, no dia 10 – explicitou ainda mais a incoerência, a hipocrisia, o cinismo e até a maldade de quem se vale do nome democracia para fazer avançar a tirania, que é o seu exato oposto.

Dentre os vários comentários e trocadilhos aos quais o discurso improvisado de Lula, em 8 de janeiro, deu ensejo, foi do senador Sergio Moro o mais certeiro. Lula não é amante da democracia; “Lula é o amante secreto de Maduro.”